京都・南山城を廻る=観音寺(かんのんじ)の国宝・十一面観音菩薩を拝む

京都・南山城を廻る=浄瑠璃寺で九品往生の九体阿弥陀仏を拝む

木津川市加茂町例幣海住山境外20

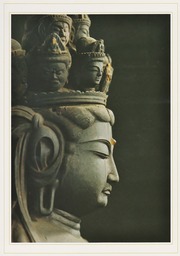

重文・十一面観音立像横顔(当寺絵葉書より)

寺伝によると、創建は恭仁京造宮に先立つ六年前、天平七年(735)という古きに溯る。

東大寺の大盧舎那仏造立を発願された聖武天皇が大工事の平安を祈るため良弁僧正(東大寺初代別当)に勅して一宇を建てさせ、十一面観音菩薩を安置し、藤尾山観音寺と名づけたのに始まるとされる。そして、保延三年(1137)の火事により、伽藍はことごとく灰燼に帰し、再建されることなく廃址となった。

それから七十余年を経た承元二年(1208)、笠置寺からこの廃墟に移り住んだ解脱上人貞慶によって補陀洛山海住山寺として再興がなされた。

麓の瓶原から細い急坂を登ってゆくが、当日はタクシーで回ったので大事なかったが、マイカーで行くのは一部、すれ違いに難儀する個所もあり、運転に自信のない方は注意が必要である。

さて、境内から少し低い場所にある駐車場からこれも結構、勾配の急な坂道を歩いて境内へと入ってゆく。

補陀落山海住山寺と刻まれたりっぱな石碑が見えると、もう平坦な境内はすぐである。

本堂境内へ入ると、すぐ左手に鐘楼がある。

鐘楼のすぐ先、南側に山門がある。

歩いて来られる方は下からの急な階段を昇って、この山門をくぐり、本堂へお参りすることになる。

その方がどう考えてもお詣りのご利益は多かろうと思うが、根が不精、杖をつく身をよい言い訳に、脇からの本堂境内への入場となった。

だが、先ほどの新しくりっぱな石碑が建てられているところを見ると、この高齢社会の到来とともに、こうした寺院への参詣ルートも時代と共に変わってゆくものなのかも知れぬと、いま、自分の不信心をよそに、自らの気持ちを納得させているところである。

さて、急坂を登って来たわれわれには、本堂のある場所は平坦かつ広さもかなりあった。

本堂へ向かう誘導路に奇妙なものがあった。茄子の形をした腰掛である。

ここに坐ると何か願い事が叶うということであったが、檀家さんの寄贈物のようであり、ちょっと山深い寺院には不釣り合いな、でも、ちょっとくすっと笑ってしまう置物ではあった。

その先に、今度はぐっと時代は遡り、鎌倉時代の岩風呂が無造作に置かれているのを見つけた。

何ともその配置のアンバランス、いや、妙に脱帽といったところである。

この岩風呂は岩船寺の山門まえに置かれていた岩風呂と同様に僧侶が修行前に身を浄めるときに利用したものであろう。

いよいよ本堂であるが、現在の本堂は、旧本堂が明治元年(1868)の山津波で倒壊したのち、明治17年に再建されたものだという。

静かな堂内に入ると住職の奥様が坐っておられた。

本堂正面の一段高処にある厨子のなかにご本尊・十一面観音菩薩立像が安置されている。

まずは参拝し、それから堂内を廻る。奥様にご説明をいただき、しばらく歓談。

外へ出て、本堂南側に建つ国宝五重塔へ向かう。一層目に裳階がついているため一見すると六重塔にも見える。

興福寺や東寺、仁和寺といった典型的な五重塔とはかなり趣を異にしている。

そして、外見からは分らぬが海住山寺の五重塔は心柱が初層の床まで届いていず、二層のところまでしか達していないという。だから、構造的に初層の四隅を支えるように柱を建て廻す必要があったのだそうだ。

この裳階をつけた様式は法隆寺にそれを倣うが、法隆寺は第一層に柱を建て廻す構造とはなっていない。

また、法隆寺の心柱は仏舎利が収められている塔の礎石の上に乗っかる、五重塔本来の構造となっている。

さて、海住山寺のいくつかの寺宝が奈良国立博物館に寄託されている。過去の山津波といった自然災害で寺宝が滅失するのを避けるため致し方のないことなのかも知れぬ。

そうした寺宝は秋の「文化財特別公開 国宝五重塔開扉」のときに奈良国立博物館から里帰りする。ひとつが奥の院に安置されていた小振りの木造十一面観音像である。貞慶上人の念持仏と伝えられている。

もうひとつが、五重塔の初層に仏舎利を囲むように配されていた木造四天王立像である。

例年、その時に五重塔内部とともにここ海住山寺において拝観がかなう。

2014年の特別公開は10月25日(土)〜11月9日(日)の2週間と案内されている。

あと、本堂と五重塔の間の山裾に三社が祀られている。

解脱上人貞慶が春日明神のお告げによりここ藤尾山観音寺の廃墟へ移り住み補陀落山・海住山寺として再興を果たしたことから、春日神社が勧進されているのだそうだ。

境内から瓶原(みかのはら)を一望に見おろすのは、高く生い茂った木々に遮られ、難しい。

奥様からお薦め戴いたが、脚力のある方々はぜひ本堂北側から急勾配の道を数分ゆくと絶好の眺望が得られるので、トライしていただきたい。

わたしはもう足のつっぱりが限界に来ていたので、上へさらに上がるのを断念した。帰りに下り坂を降りて行く際にタクシーの中から写した景色でもこれほどの絶景である。

真下に大海原に見立てられた瓶原が広がり、その果てに補陀落山に見立てられた春日山の山脈が望まれた。

雲海が低く垂れ込めたときなどはさながら大海原に補陀落山が浮かんでいるように見えるに違いない素晴らしい景観である。