讃岐の超絶パワースポット・石清尾山(いわせおやま)古墳群を歩く(4/5)

讃岐の超絶パワースポット・石清尾山(いわせおやま)古墳群を歩く(3/5)

讃岐の超絶パワースポット・石清尾山(いわせおやま)古墳群を歩く(2/5)

讃岐の超絶パワースポット・石清尾山(いわせおやま)古墳群を歩く(1/5)

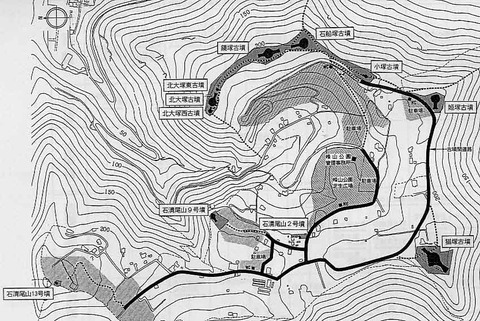

5 北大塚東古墳・北大塚古墳・北大塚西古墳

【北大塚古墳】

鏡塚古墳から尾根道を100mほど緩やかに北方向へ下がってゆくと勾配のない場所に出る。そこから少し進むと40〜60cm台の石塊が転がっているところにぶつかる。

積石塚古墳が東から西へ接するようにして3基並ぶ北大塚古墳群の一番東に位置する北大塚東古墳である。平面形がほぼ正方形の古墳であり、石清尾山古墳群のなかで唯一確認された方墳とされている。

築造は古墳時代前期の積石塚であり、一辺の長さ約10m、高さ約2mの大きさで二段築成であるが、その形態を現状の姿から想像するのはきわめて難しい。

その方墳から連続して続いているのが、3基の中央に位置する北大塚古墳である。

北大塚古墳・航空写真(高松市文化財課)

築造が4世紀前半の積石塚の前方後円墳で、規模は全長約40m、高さ約4・5mで三基のなかで中核をなす古墳である。

前方部は三味線を弾くバチに似た形をしており、その先端部の石積みがよく残っているとの説明であるが、草が茂り、その形状を把握するのはこれまた難しい。

草が枯れる冬場の気象条件の良い日に訪れてみないと、なかなか説明(高松市文化財課)のような外観に触れるのは難しいようだ。

後円部の頂上に立ち北側を見ると、眼下に高松市街を見える。その先に瀬戸内海が広がり、女木島・男木島やその陰には小豆島の山容を見晴らすことが出来る。

素晴らしい眺望の地点に墓を築造しているのがよく分かる。

次に視線を西に点じこの尾根の突端部分を見ると、繁茂した雑草の先に小さく石礫の集積が見える。これが北大塚古墳のすぐ西側に接して築かれた北大塚西古墳である。

古墳時代前期に築かれた積石塚の前方後円墳で、全長約19m、高さ約1・5mと中央部の北大塚古墳に比べ半分ほどの小さな古墳である。

写真で判るように西古墳は摺鉢谷をめぐる東側の尾根の最も北端にあたり、北側はすとんと落ち込んだ谷となっている。

北大塚古墳群から真西を見ると、摺鉢谷を挟んでその延長線上に石清尾山第9号古墳が存在している。

その西古墳の脇を通る尾根道沿いに西古墳を真横から見ると、ここの積石の状況がよく分かる。

崩壊がひどい状態でその形状を見分けるのはこれまた難儀である。

真横を通る尾根道から西古墳の後円部へあがってみると、すぐ目と鼻の先に女木島と男木島が見えた。

そして頂上部に密集して広がる積石の状態がひどいことがよく分かった。野田院古墳のように修復せよとはいわぬが、貴重な文化財である、もう少し、こうした崩壊するのに任せたままの状態だけは何とか食い止める方策や最低限の整備を施すべきだと強く感じたところである。

午後1時に峰山公園をスタートした石清尾山古墳群巡りもこの北大塚古墳で終了である。時刻はすでに午後4時55分。日も傾き、われわれの影もかなり長くなってきた。

これからゆく道は遊歩道と呼ぶにはちょっと無理のある草むらのなかの獣道のような山道である。

こんな心細い道で大丈夫かと不安になったが、一般道から逸れていった先刻の石船積石塚まで戻っていると夕陽が落ちるまでに下に降りるのは難しいと判断、この獣道を強行下山することにした。

下山を始めてすぐに視界が開けた個所があった。少し進むと、足のすくむような切り立った崖である。その縁から下を見下ろした。

あの路へ降り立つにはかなりの急勾配の山道となるに違いない。そんな急坂それも獣道のような悪路を果たして短時間で下りきれるのかと心配になった。

結果的には無事、下山できたわけだが、そこからはまさに想像通りの直滑降の下り道であった。足の不自由なわたしは杖と家内の文字通りの手引きを支えに必死の下山行となった。

道幅は狭くむき出しの自然石を探りあてながら足をのせ、次にまた支えの石を探すといった難度の高い下山であった。

なれど人間必死になると何とかなるもの、ようやく車道まで到達したとき、時刻は午後5時15分。わずか20分であの目のくらむような高さから転がり落ちるようにしてこの人里へと舞い降りたのである。

「自分で自分を褒めてあげたいと思います」というあの“臭すぎる”と思った名言を心中、まじめに己に向けて語り懸けたものであった。

そこからは近隣のタクシー会社へ電話し、迎えに来てもらい、当日の古墳巡りも無事、終了。こうしてレポートをさせていただくことが叶ったというわけであります。

さてさて、読者の皆様、長々と石清尾山(いわせおやま)古墳群巡りにお付き合いいただきありがとうございました。

讃岐の貴重な古墳群。目で実際に確かめると、その立地の眺望の良さがわかり、尾根筋のかなり危険な場所に築かれたものもあり、その理由は何ゆえか?といった素朴な疑問などを抱えながらの探査行。

ただ、学説の一つにある「積石の素材の安山岩がそこにあるから積石塚をその高地に造った」というだけのそんな単純な理由だけでは考えられぬほどの絶景の地さらに危険な個所に古墳は造営されていた。

と云うのもこうして実際に峰山の尾根筋を歩いて自分の目と足で確かめてみると、何だか1700年前にはもっと瀬戸内の海はこの山裾の方まで入り込んでいたのではないか・・・、この尾根の上まで打ち寄せる波音が時には聴こえてきたりしていたのではないか・・・と、何の理由もなく、そう思えてきた・・・。

平地から見上げると云うよりも海上から見上げて最も効果的に見える場所に石を積み上げた大きな墓を築いたのではないか・・・と。

古墳の頂上に立ち、丈が伸びた草陰に真下の市街地が隠れ、すぐ目の先に青い海原と島々が見えるといった景観に触れる体験をすると、そんな想像も決して奇想天外でもないなと思えてきたのである。

そう書いたところで、古墳時代の高松市の海岸線を検索したところ次のようなことであった。

「当時(古墳時代)海岸線は現在の高松市中心部の西端を流れる摺鉢谷川の流域全て、即ち峰山の裾野にあり、人間はそれら海、山に挟まれた平野、後の宮脇町周辺に居住していたと類推される。」

なるほど・・・海上から海抜200mほどの高さの山上に全長40mから100mほどの二層、三層の石積みの大きな構造物が見える。

1700年前の人々にとって、山の稜線から迫り出す、まるで空中に浮かぶかのような石組みの構造物は度肝を抜く権力の示威であったことだろうと得心したところである。